コロナ禍で人との交流が減ったことで、対人関係にさまざまな影響が出ていることは以前から指摘されていました。

特に子どもへの影響は懸念されており、友達と密になって遊んだり、おしゃべりしながら給食を食べたりできなくなり、情緒発達面に影響があるのでは、と心配する専門家は多いです。

もちろん、子どもだけでなく、保護者も同様。家族がいつも家にいることで家事の負担が増えているという統計はでていますが、それによってイライラしてしまったり、子どもに当たってしまったりする保護者も増えているようですね。

子育て=孤育てとも揶揄されています。

ベネッセ教育総合研究所が2022年3月に就学前の子どもがいる首都圏の保護者4,030人を調査したそうです。この中で1歳半以上の幼児がいる3,410人の回答を分析したそうで、友人や祖父母からのサポートが減り、以前より孤立化してしまい、育児に負担を抱えている母親が増えていることが判明しました。

身近な人からしつけや教育の情報を得る機会が減ってしまった

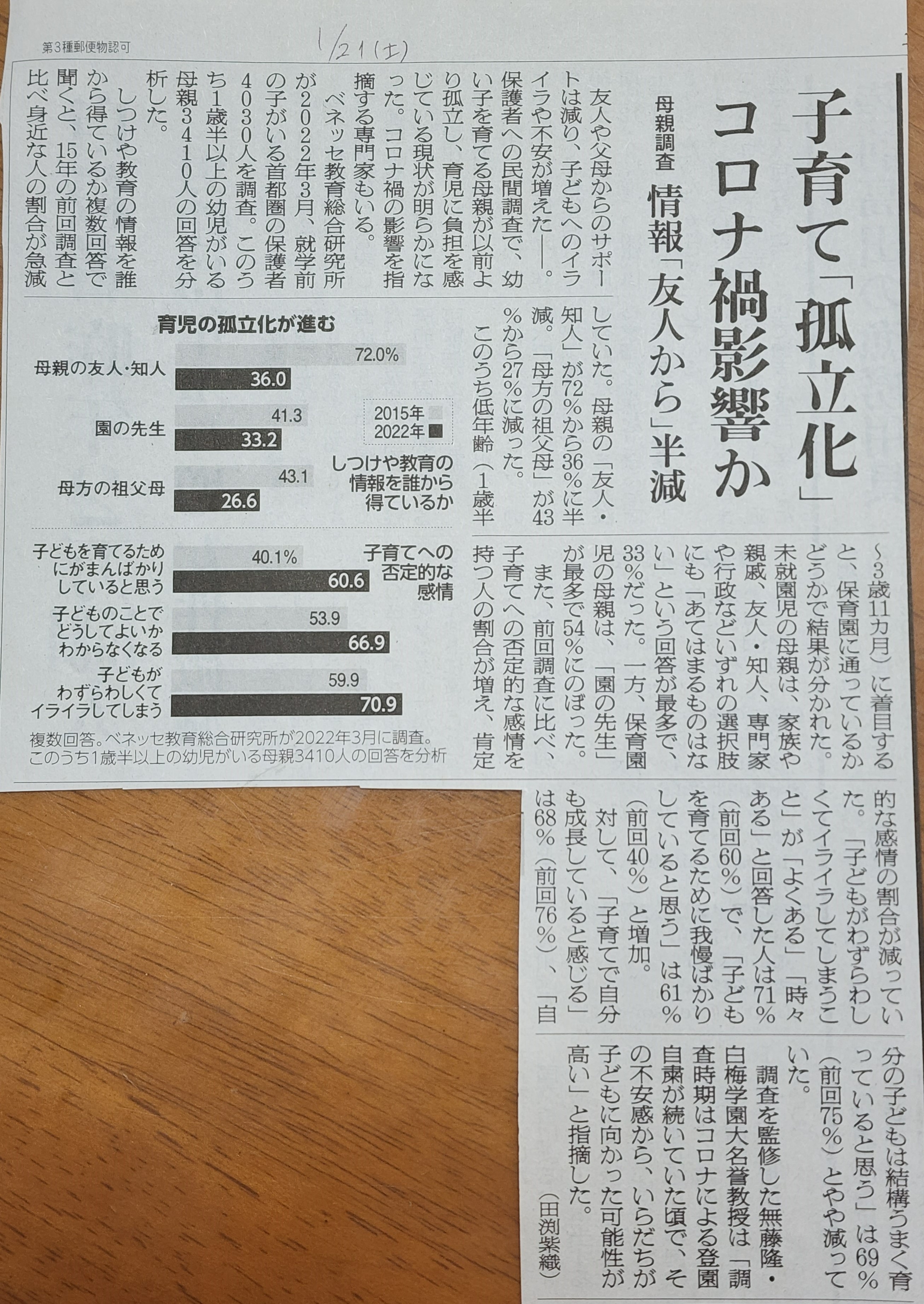

しつけや教育の情報を誰から得ているのかを、複数回答で問いました。すると、2015年の調査に比べ、身近な人から割合が急減していることが分かったそうです。

【しつけや教育の情報を誰から得ているか?】

○母親の友人知人

2015年:72.0%→2022年:36%に減

○園の先生

2015年:41.3%→2022年:33.2%に減

○母方の祖父母

2015年:43.1%→2022年26.6%に減

ただ気になる結果もあります。

1歳半~3歳11ヵ月に着目すると、保育園に通わせているかどうかで結果が分かれました。

家庭育児を行っている母親については、「当てはまるものはない」という回答が最多で、33%だったとのことです。

一方で保育園に通わせている母親の場合は、「園の先生」が54%で最多だったとのことです。子どもを保育園に通わせている母親よりも、家庭育児をしている母親の方が孤立していることがうかがえます。

子育てへのイライラが募っている人の割合も増えている

子育てに否定的な感情を持つ人の割合も増えていることが分かりました。

【子育てへの否定的な感情について】

○子育てのために我慢ばかりしている

2015年:40.1%→2022年:60.6%に増

○子どものことでどうしていいか分からなくなる

2015年:53.9%→2022年:66.9%に増

○子どもが煩わしくてイライラしてしまう

2015年:59.9%→2022年:70.9%に増

【子育てへの肯定的な感情について】

○子育てで自分の成長していると感じる

2015年:76%→2022年:68%に減

○自分の子どもは結構うまく育っていると思う

2015年:75%→2022年:69%に減

調査を監修した白梅学園大学の無藤隆名誉教授は、「コロナ禍で登園自粛が続いている時期の調査なので、不安感やいらだちから、子どもに否定的な感情を持ってしまう母親が増えたのではないか」と語っています。

第8派はまだまだ不安だけど、少しづつ周りとコミュニケーションを取っていこう!

新型コロナの感染状況が落ち着き、薬がすぐに手に入るようになるまではもう少し時間がかかるかもしれません。

でも、少しづつ周りとのコミュニケーションを取っていきましょう!

2023年1月21日(土)朝日新聞朝刊より出典・引用しています。

保護者も感染対策に気を付けながら、少しずつ身近な人とのつながりを戻していくと良いのではないでしょうか。