年長さんは来月から新一年生になりますね。園でもそんな話題が多く挙がるのではないでしょうか。

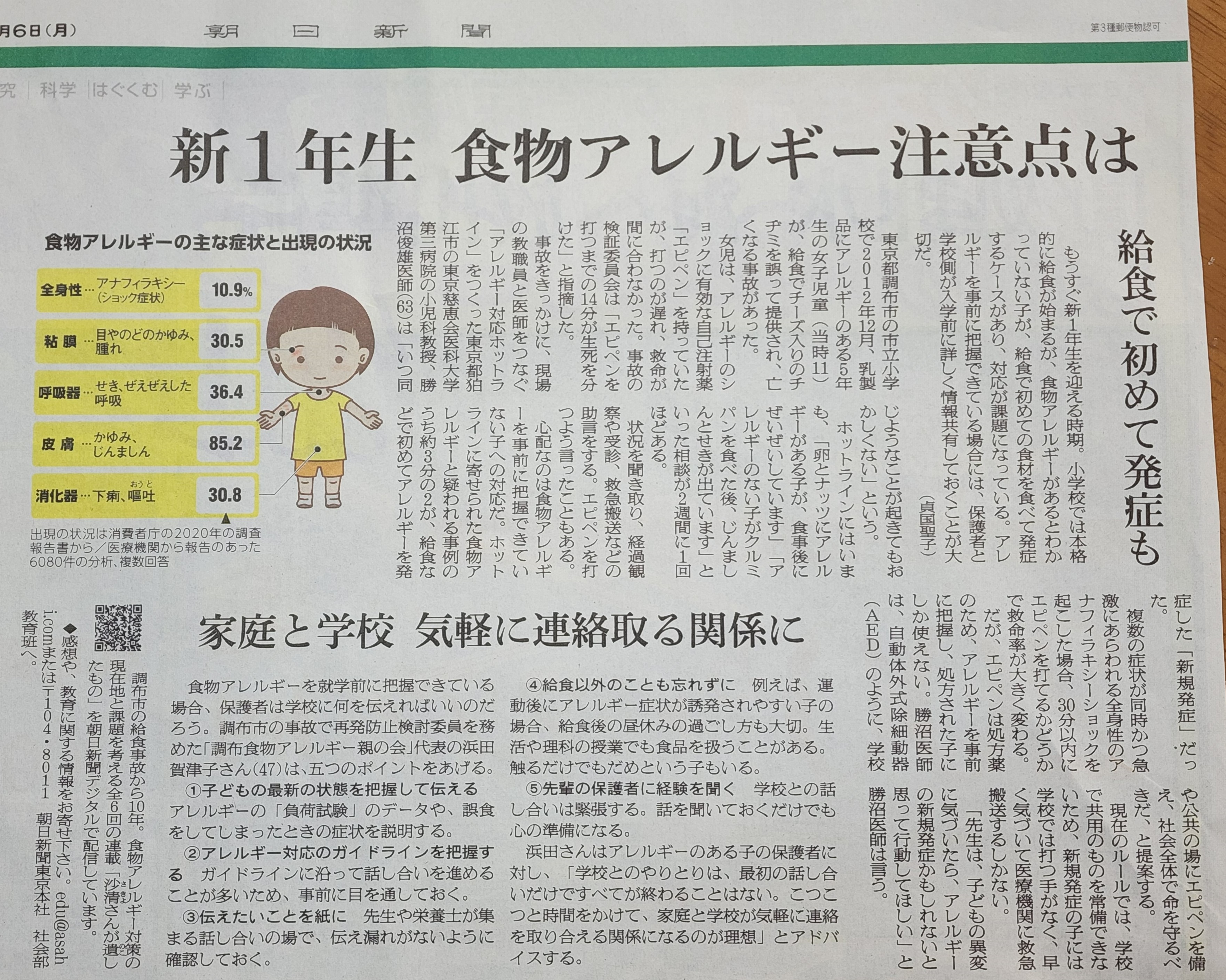

小学校では本格的に給食が始まりますが、小学校に上がってから給食を食べて初めて食物アレルギーに気付くお子さんは多いのだとか。

もちろんアレルギーを事前に把握できているお子さんは、入学前に詳しく学校と情報共有しておくことが大切です。

2012年には死亡事故が起きている・・・

2012年12月、東京都調布市の小学校で、乳製品にアレルギーのある女の子が、給食でチーズ入りのチヂミを誤って提供されてしまい、亡くなるという痛ましい事故が起こっています。

その女の子はアレルギーショックに有効な事故注射薬「エピペン」を常に持っていたそうですが、打つのが遅れてしまい、救命措置が間に合わなかったそうです。

事故調査委員会では「エピペンを打つまでの14分が生死を分けた」と指摘しました。

現場の教職員と医師とをつなぐ「アレルギー対応ホットライン」が稼働

この事故をきっかけに、東京慈恵医科大学の勝沼教授は教職員と医師とをつなぐ「アレルギー対応ホットライン」を作りました。同医師は、どこでも同じようなことが起こる可能性はある、と指摘しています。

実際にホットラインには「卵のナッツにアレルギーのある子が食後ぜいぜいしている」や「アレルギーのないはずの子がクルミパンを食べた後にじんましんを発症した」などの相談が2週間に1回程度あるそうです。

ホットラインでは状況を聞き取って、受診や救急搬送、エピペンを打つなどの対応を助言したそうです。

入学前にアレルギーの把握ができていないお子さんへの対応

ホットラインに寄せられたアレルギーを疑う相談のうち、約2/3は給食などではじめてアレルギーを発症した「新規発症」という事例だそうです。

複数の症状が表れたり、アナフィラキシーショックを起こした場合は、30分以内にエピペンを打てるかどうかで救命率が大きく変わるとのことです。

ただ、エピペンは事前にアレルギーを把握して処方された子にしか使用できません。同医師は「AEDのように、学校や公共の場にエピペンを備えて社会全体で見守るべき」と提案しています。

現行のルールでは学校では共用の物を常備できないため、新規発症の子には早く気づいて救急搬送するしか手立てがありません。

「先生方は、子どもの異変に気付いたら、アレルギーの新規発症かもしれないと思って行動してほしい」と同医師は語っています。

家庭と学校で気軽に連絡を取り合える関係を築こう!

保護者は学校側に何をどう伝えればいいのでしょうか。ポイントは5つあります。

①子どもの最新の状態を把握して伝えておく

負荷試験のデータや、誤食した時の症状を伝える

②アレルギー対応のガイドラインを把握する

事前に目を通しておく

③伝えたいことは紙に書いて渡す

先生や栄養士には伝え漏れのないようにする

④給食以外のことも気にかける

運動後に発症しやすいこは、昼休みの過ごし方も大切

⑤先輩の保護者に経験を聞いておく

話を聞いておくだけで心の準備につながる

アレルギーについての学校とのやり取りは、最初の話し合いだけでは終わりません。継続して取り組まなければならない重要事項です。

こつこつと時間をかけて、学校と家庭とで気軽に連絡を取り合えるような関係性を築いておきましょう。

2023年3月6日(月)朝日新聞朝刊より出典・引用しています。