保育園でおやつをあげた後、園児が亡くなるなどの事故が相次いでいます。子どもの食事でヒヤリとした経験をしたことがある保護者の方もいるでしょう。

子どもと安全な食事を楽しむためにはどんなことに注意すれば良いのでしょうか。

発達段階と月齢でひとくくりにできない乳幼児の発達

ある都内の保育園では、預け始めの1週間程度は保育時間中に親に来てもらい、子どもに保育園の給食を食べさせてもらうそうです。

給食に出る食材の形状などを確認してもらうためもありますが、家で食べているものとのギャップを少なくする、というねらいもあります。

中には飲み込む動作がゆっくりな子もいて、自宅で練習してきてもらうこともあるそうです。

離乳期は、月齢に対するある程度の発達段階の目安が母子手帳などに示されていますが、全員が記述通りに発達する分けではなく、個人差が激しい時期。ですが、一人ひとりを丁寧に見るのはかなり大変です。

子どもの食事は危険と隣り合わせ

事故の中でも、重大になりやすいのが窒息です。

消費者丁によると、2014年~2019年の間、食べ物を誤嚥(ごえん)して窒息した14歳以下の子ども80人が亡くなっています。そのうち5歳以下は73人。9割を占めています。

国立成育医療研究センターの植松悟子医師は「特に気を付けてほしいのは離乳期、幼児食も大人の目がだんだんと離れていくので注意が必要」と語っています。

食材側のリスクとこども側のリスクの両方を減らしていくことが大切とのことです。

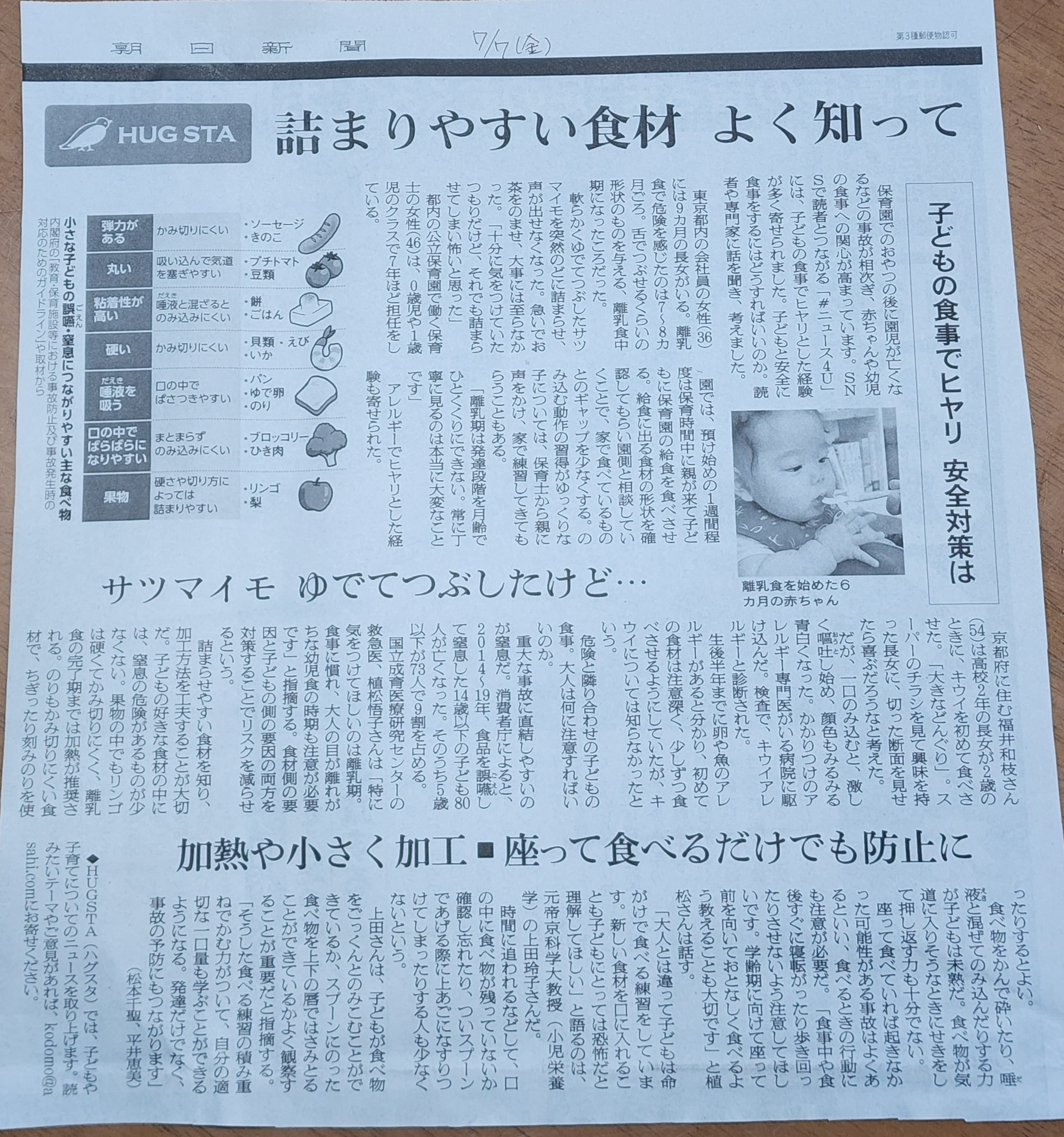

小さな子供が誤嚥(ごえん)・窒息しやすい食材

子どもは食べ物をかみ砕いたり唾液と混ぜて飲み込んだりする力が不十分です。また、気管に入りそうになった時に咳をして押し出す力も弱いです。以下のような食材には特に注意が必要です。

こども側で注意すべきこととは

座って食べていれば起きなかった事故はよくあるとのこと。食事中は前を向いておとなしく食べるように少しづつ習慣付けていくことも大切です。

また歩き回ったり寝転がったりしないようにしないように見守りましょう。もしそのような行動に出始めたらあまりお腹が空いていなく遊びたいのかもしれません。無理やり座らせて食べさせるよりも一旦食事の時間を終わらせるなど臨機応変に対応しましょう。

周りの大人は、子どもがちゃんとごっくんと飲み込むことができているか、スプーンに乗った食べ物を上下の唇ではさみとることができているか、よく観察しましょう。

子どもは命がけで食べる練習をしているのです!

子どもは命がけで食べているし、見たこともない食材を口に入れることは恐怖でしかない、と心得ましょう。

子どもは日々食べる練習を積み重ね、かむ力や飲み込む力を付けていっています。このような経験を重ねて「自分にとっての一口の適量」もだんだんと分かってくるそうです。

2023年7月7日(金)朝日新聞朝刊より出典・引用しています。